Die kommunale Wärmeplanung ist ein mehrstufiger Prozess mit dem Ziel einen Wärmeplan für das Gemeindegebiet aufzustellen. Der Plan soll aufzeigen, wie eine kosteneffiziente und klimaschonende Wärmeversorgung im Gemeindegebiet aussehen kann. Zum Beispiel wird geprüft, ob das vorhandene Wärmenetz in bestimmten Straßenzügen erweitert werden kann oder bestimmte Teilgebiete weiter dezentral heizen (z.B. Prinzip „Ein Haus, eine Heizung“, siehe auch unten „Prozess der Kommunalen Wärmeplanung, Phase 2 Eignungsprüfung“). Seit dem 1.1.2024 sind Bundesländer laut Wärmeplanungsgesetz (WPG) verpflichtet Wärmepläne erstellen zu lassen. Der Freistaat Bayern hat diese Aufgabe am 2.1.2025 an Städte und Gemeinden als planungsverantwortliche Stellen weitergegeben. Für die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ( < 100.000 Einwohner) bedeutet das die gesetzliche Verpflichtung zur Fertigstellung eines kommunalen Wärmeplans spätestens bis zum 30.6.2028.

Die kommunale Wärmeplanung ist ein mehrstufiger Prozess mit dem Ziel einen Wärmeplan für das Gemeindegebiet aufzustellen. Der Plan soll aufzeigen, wie eine kosteneffiziente und klimaschonende Wärmeversorgung im Gemeindegebiet aussehen kann. Zum Beispiel wird geprüft, ob das vorhandene Wärmenetz in bestimmten Straßenzügen erweitert werden kann oder bestimmte Teilgebiete weiter dezentral heizen (z.B. Prinzip „Ein Haus, eine Heizung“, siehe auch unten „Prozess der Kommunalen Wärmeplanung, Phase 2 Eignungsprüfung“). Seit dem 1.1.2024 sind Bundesländer laut Wärmeplanungsgesetz (WPG) verpflichtet Wärmepläne erstellen zu lassen. Der Freistaat Bayern hat diese Aufgabe am 2.1.2025 an Städte und Gemeinden als planungsverantwortliche Stellen weitergegeben. Für die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ( < 100.000 Einwohner) bedeutet das die gesetzliche Verpflichtung zur Fertigstellung eines kommunalen Wärmeplans spätestens bis zum 30.6.2028.

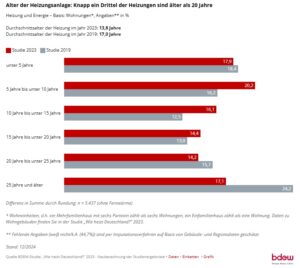

Der Großteil der Wärmeversorgung deutscher Haushalte (ca. 70%) basiert noch auf fossilen Brennstoffen (Heizöl, Erdgas).[1] Gleichzeitig sind rund ein Drittel der Heizungen in deutschen Haushalten älter als 20 Jahre (häufig Öl und Erdgas).[2]

Der Großteil der Wärmeversorgung deutscher Haushalte (ca. 70%) basiert noch auf fossilen Brennstoffen (Heizöl, Erdgas).[1] Gleichzeitig sind rund ein Drittel der Heizungen in deutschen Haushalten älter als 20 Jahre (häufig Öl und Erdgas).[2]

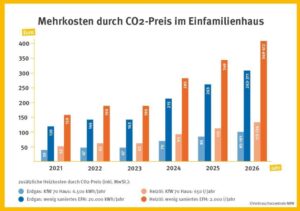

Erwägen Hausbesitzer in den nächsten Jahren einen Heizungstausch, binden Sie sich wieder langfristig an ein Heizsystem. Die steigenden CO2-Preise für fossile Brennstoffe können dabei das Risiko einer langjährigen Kostenfalle bergen. So kann eine zeitnah erstellte Wärmeplanung gerade für anstehende Heizungswechsel eine wichtige Entscheidungshilfe darstellen.

Wärmepläne sollen aufzeigen, welche erneuerbaren Alternativen es im jeweiligen Gemeindegebiet geben könnte, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sich in Sachen Wärme vor steigenden Preisen und geopolitischen Krisen schützen können. Damit wird eine Grundlage geschaffen, auf der Gemeinde, Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger wohlfundierte Entscheidungen zur zukünftigen Wärmeversorgung treffen können.

Tipp der Verbraucherzentrale zur Berechnung des CO2 Preises der Heizkosten

[1] Quelle: Energieträger (fossile & regenerative) im Überblick | Heizspiegel

[2] Quelle: https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/jede-dritte-heizung-ist-aelter-als-20-jahre/

Die kommunale Wärmeplanung kann im Allgemeinen in 7 Phasen untergliedert werden:

In Phase 1 (Vorbereitungsphase) werden organisatorische Angelegenheiten geklärt, bspw. der erste Austausch mit beteiligten Akteuren (Energieversorger etc.), die Prüfung einer kommunenübergreifenden WP (Interkommunaler Planungskonvoi), falls sinnvoll und das Ausschreibungsverfahren an einen Dienstleister.

In Phase 2 erfolgt die Eignungsprüfung, sprich die Unterteilung des Ortes in Teilgebiete, bei denen ein Anschluss an ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz mehr oder weniger wahrscheinlich erscheinen (Hinweis: Wasserstoffnetze können Gasnetze ablösen). Für Teilgebiete, die nicht für eine Versorgung durch Wärmenetze/Wasserstoffnetze geeignet erscheinen, kann eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden. Für Teilgebiete, die bereits vollständig mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme versorgt werden, muss keine Wärmeplanung mehr durchgeführt werden.

In Phasen 3 und 4 stehen die Bestands- und Potentialanalyse im Fokus. Bei der Bestandsanalyse werden Informationen zum derzeitigen Stand der Wärmeversorgung (Verbrauch und Energieträger) zusammengetragen. In der Potentialanalyse werden Potentiale für erneuerbare Wärmequellen, sowie Einsparpotentiale durch Sanierungen identifiziert.

In Phase 5 und 6 werden Zielszenario und Umsetzungsstrategie entwickelt. Dazu gehören ein konkreter Maßnahmenkatalog und ein Zeitplan für die Umsetzungsmöglichkeiten.

In Phase 7 kann abschließend mit dem kommunalpolitischen Beschluss des Wärmeplans die Umsetzung eingeleitet werden. Die Gemeinde als planungsverantwortliche Stelle ist verpflichtet den Wärmeplan spätestens alle 5 Jahre zu aktualisieren und Fortschritte bei der Umsetzung zu überwachen (Fortschreibung, §25 WPG).

Im Rahmen der Ausarbeitung ist eine Akteursbeteiligung gesetzlich verpflichtend.

Eine Akteursbeteiligung umfasst sowohl Fachakteure, wie Energieversorger, Netzbetreiber, Schornsteinfeger etc., Großverbraucher, andere Fachämter und Institution, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Je nach Phase und Akteur wird zwischen Mitgestaltung, Konsultation oder Information als Beteiligungsmöglichkeit unterschieden.

Die Gemeinde veröffentlicht die Ergebnisse der Eignungsprüfung, der Bestand- und Potenzialanalyse im Internet und weist auf anderen Informationskanälen (z.B. Zeitung) auf die Veröffentlichung hin. Die Entwürfe einer Umsetzungsstrategie, sowie der beschlossene Wärmeplan werden ebenfalls veröffentlicht. Nähere Informationen zur Veröffentlichungen finden sie dann hier auf unserer Marktseite.

Was kann ein Wärmeplan leisten und was leistet er nicht?

Bei der Kommunalen Wärmeplanung handelt sich um einen langfristigen, strategischen Prozess, der mit der Planerstellung beginnt und in konkreten Umsetzungsmaßnahmen von öffentlicher und privater Seite münden soll. Die kWP kann so dazu beitragen Planungs- und Investitionssicherheit für die Bürgerschaft vor Ort zu schaffen.

Wichtig zu beachten ist, dass eine Wärmeplanung dabei ein informelles Planungsinstrument, also nicht rechtsverbindlich, ist. Sie kann als Plan an sich keine Ausbaugarantien für Wärmenetzgebiete, sowie Anschluss- oder Termingarantien geben. Dies kann nur durch die konkrete Umsetzung von Maßnahmen passieren.

Stand April 2025: Vorbereitungsphase

Nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss zum Start der kommunalen Wärmeplanung (März 2025) befindet sich die Verwaltung derzeit in den Vorbereitungen zur Ausschreibung an einen externen Dienstleister. Dieser soll die Verwaltung in dem Prozess der Planerstellung unterstützen.

Bayerisches Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie:

https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/

Verbraucherzentrale Bayern e.V.:

https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser

Umfangreiche Einblicke zum Thema Heizen in Deutschland finden Sie hier (u.a. Kostenentwicklung nach Heizungstyp):

https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser

Wichtiger Hinweis!

Warnung der Verbraucherzentrale Bayern vor Angeboten für neue Gasheizungen (März 2025)

Ansprechpartnerin bei der Marktgemeinde:

Anna Krez

Managerin für Klima und Umwelt

+49 8821 910-3337

klimaschutz@gapa.de